十牛図に学ぶ

こんにちは。コーチングオフィスMISSIONの浅川孔明です。

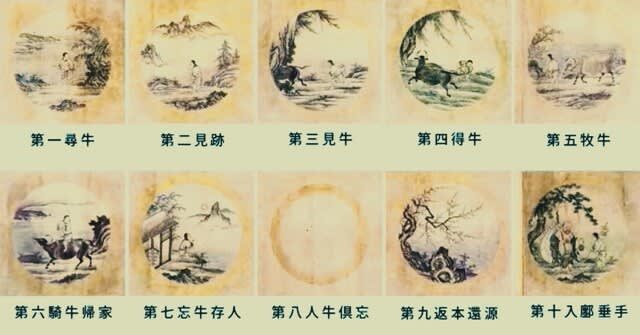

今日は、「十牛図」というものをご紹介していきたいと思います。

聞いたことがあるという方は少ないのではないかと思います。

これは、文字どおり、牛を題材にした10枚の絵なのですが、あらゆる本質に繋がっている、とても興味深い内容だと思います。今日はぜひ、一緒に理解を深めていきましょう。

目次

- ○ 十牛図とは

- ・それぞれの意味

- ・十牛図をどう生かすか

- ○ 併せて読んでいただきたい記事

十牛図とは

「十牛図」とは、中国の宋の時代に禅僧・廓庵よって書かれたとされる、悟りに至る10の段階を10枚の図と詩で表したもの、です。

その後、日本にも伝わり、さまざまな図の十牛図が存在しています。

この図には、「牛」と、牛を探し求める「牧人」が登場します。

「牛」は「真の自分」「本当の自分の心」を表しており、牛を探し求める「牧人」は、「真の自分、本当の自分の心を探し求める自分」を表しています。

そして、物語(第1の図)は、牛を探し求めるところ、つまり、自分の本当の心を探すところからスタートしています。

今日は、図と詩のうち、「図」をメインにフォーカスしてお伝えしていきたいと思います。

どうしてこの「十牛図」をご紹介するかというと、もともとこの十牛図は、仏教の悟りに至る道程を表現したものですが、現代のあらゆることの本質にも通じていると思うからです。

「本当の自分の気持ちはなにか?」「本当にやりたいことは何か?」「目標は?」「これからどうしていったらいい?」「向かっていくうえでどんなことを意識するといいか?」

など、さまざまな場面で参考にできると思います。

十枚の図には、次のように名前が付けられています。

1の図、「尋牛」(じんぎゅう)

2の図、「見跡」(けんぜき/けんせき)

3の図、「見牛」(けんぎゅう)

4の図、「得牛」(とくぎゅう)

5の図、「牧牛」(ぼくぎゅう)

6の図、「騎牛帰家」(きぎゅうきか)

7の図、「忘牛存人」(ぼうぎゅうぞんじん/ぼうぎゅうそんにん)

8の図、「人牛倶忘」(じんぎゅうぐぼう/にんぎゅうぐぼう)

9の図、「返本還源」(へんぽんかんげん/へんぽんげんげん)

10の図、「入鄽垂手」(にってんすいしゅ)

なんだか、漢字ばかりで難しそうですね。

では次から、それぞれの図の意味するところを見ていきましょう。

それぞれの意味

禅での、十牛図のそれぞれの意味するところを簡単に記してみます。

・尋牛 (牛を探す)

自分の牛を見つけようと発心し、探し始めたが、牛は見つからない。

人にはもともと仏性(仏の本質)が備わっているが、人はそれを忘れ、そこから遠ざかっている。

・見跡(牛の足跡を見つける)

お経や先人の教えによって牛を見つけようとするが、なかなか牛の姿が見つけられない。

牛そのものは見つけられないが、「足跡」は見つけたという状況。

・見牛 (牛を見つける)

ここに来て、ようやく牛の姿を見つける。しかし、その姿はまだ一部分しか見えていません。つかまえようとすれば、逃げてしまうかも。牛を捕まえるために必要なことは何なのでしょうか。

・得牛(牛をつかまえる)

牛をつかまえたとしても、それを飼いならすのは難しく、ことによっては、牛が暴れて怪我をしてしまうかもしれません。

最初のうちは大変でも、続けていけば徐々にできるようになっていきます。

・牧牛 (牛を飼いならす)

牛とは自分自身のこと。牛を飼いならすとは、本当の自分について知ること、知らなかった自分に気が付くこと。

真実の世界が広がりはじめ、ありのままの世界が見えるようになる。

・騎牛帰家 (牛に乗って家に帰る)

牛を飼いならしていくうちに、牧人と牛は、ぴったりとひとつのものに。

進む先は、彼らの家です。牛を探して旅に出たところから、本来いた場所に戻っていきます。

・忘牛存人(牛のことを忘れる)

家にもどり、くつろいでいます。牛の姿はどこにもなく、忘れてしまったかのよう。

すっかり、牧人と牛とが一体となっている段階です。

はじめから牛は自分の中にいたということを十牛図は教えてくれています。

・人牛倶忘(自分のことも忘れる)

何も描かれていない。「空」の世界。心の迷いはなく、何にも囚われない、自由を手に入れている段階。牛を捉まえようと旅立った理由も忘れ、牛のことも忘れ、「悟り」さえも忘れている世界。

・返本還源 (すべて元通りとなる)

元に戻り、はじまりに還る。この世界の移り変わりに惑わされず、こだわりのないありのままの心で世界を見ていくことが大切。

本来の心で見れば、世界はそのままで美しいことがわかる。

・入鄽垂手(町に出て生活する)

かつての牧人は、町に行って人々と交わります。身なりや権威にもこだわらず、お酒も飲み、魚も食べ、笑顔で、出会った人に影響を与えていきます。

悟りを開いたとしても、再び世俗の世界に戻り、人々に安らぎを与え、救っていきます。

十牛図をどう生かすか

いかがでしたでしょうか。

禅の悟りまでの道程を描いた十牛図を、私たちの普段の生活にどう取り入れて、どのように生かしていくと良いのでしょうか。

例えば、私たちが、なにか新しく物事を身に付けたいとき、

その物事について、探し求め、発見し、行動を起こし、悪戦苦闘しながら、なんとかできるようになり、いつの間にか自分の一部のようにできるようになり、他人に教えていく。

まさに十牛図の示しているところだと思います。

個人的に、大事なポイントは、第8の図「人牛倶忘」だと思います。

突然のなにも描かれていない図を、どう解釈したらいいのか、イメージがわかない、掴めない、という方も多いのではないかと思います。

ここを、私は、

「自分の価値観を脇に置いて、真っさらな自分で行っている状態」

「フロー状態のように、没入していて、今この瞬間に完全に一体となっている状態」

などと解釈しています。

何をするにしても、この状態でいられたとしたら、行えたとしたら、まさに理想なのではないでしょうか。

このことを頭の片隅におきながら、やるべきことに取り組むことで、おのずと成果が違ってくるように感じます。

十牛図、いかがでしたでしょうか。

みなさんのなかで気になった部分はありましたか?

何か一つでも自分の人生のヒントに持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

併せて読んでいただきたい記事

シェアする